中学校で学習する不定詞を紹介していますが、高校でも大学でも通用する考え方です。ご覧下さい。

不定詞の訳し方・文の組み立て方

不定詞は基本的に後付けで前のものを説明する文章です。

「~用法」という枠にとらわれずに訳すコツは、

①不定詞の前で切って、

②切った前を訳し、

③不定詞以下を訳して、

④それを合わせて日本語的な文章にすれば和訳は完成します。

これは文を組み立てる時も同じです。

①不定詞以降になるところをチェックしておいて、

②それ以外を主語・動詞から文を組み立て、

③不定詞部分を後付けすれば完成します。

以降で詳しく説明しますのでご覧下さい。

中学校で習う不定詞の用法一覧

| 副詞的用法① (~するために) | I went to the library to study math. | 私は数学を勉強するために図書館に行きました |

| 副詞的用法② (~して) | I am sad to hear the news. | 私はそのニュースを聞いて悲しい。 |

| 形容詞的用法 (~すべき、~するための) | I have a lot of work to do today. | 私は今日すべき仕事がたくさんあります。 |

| 名詞的用法① (~すること) | I like to walk around here. | 私はこの辺りを歩くことが好きだ。 |

| 名詞的用法② (~すること) | To study English is difficult. | 英語を勉強することは難しい。 |

中学校で出てくる用法を挙げてみました。訳し方や例文などもよく出てくるものです。このように見ると、「色々な使い方があって分かりづらい!」という印象を持つ人は多いと思います。しかし、要点を押さえれば、実はかなり使いやすい文法なのです。ポイントは「前で言ったことに説明を加える用法」ということです。英文の基本構造に触れながら、各用法ごとに考え方を説明をしていきたいと思います。

ちなみに、toの後ろが動詞になるので不定詞は後ろからの説明が動詞的(~する)という感じになる場合が使いどころです。

英語の文章構造

直接不定詞には関係ありませんが、不定詞を考える上で理解しておいた方が良い前提の説明をします。

慣れは必要ですが、日本人的には「英語の文章は結論を先に言って、その後に付け足していく文章」と捉えると分かりやすくなります。

日本語の文章

| 主語 | 述語 | |

| 私は | お腹がすいたのでご飯を | 食べました。 |

| 私は | 明日8時に | 起きなければなりません。 |

主語を言ったら、最初に理由や状況、目的物などを言ってから結論を言う文章です

英語の文章

例文1

| 主語・述語 | 私は食べました | I had |

| (何を?) | ご飯を | a meal |

| (どうして?) | お腹がすいたから | because I was hungry |

I had a meal because I was hungry.(私はお腹がすいたのでご飯を食べました。)

「私は食べました」だけを聞いたら、「えっ?何を?」と聞きたくなりますよね?それが次にきます。「どうして?」の部分は、聞く側にとっては興味を感じた時には聞くでしょうし、興味がなければ聞かないかもしれません。言う側にとっても、そこまで言う必要はないかもしれないけど、自分が相手に伝えたいときは言うでしょう。そういうことがその後に続きます。つまり、言いたいことの中軸部分から言うのが英語の文章です。

例文2

| 主語・述語 | 私は起きなければなりません | I must get up |

| (何時に?) | 8時に | at eight |

| (いつの?) | 明日の | tomorrow |

I must get up at eight tomorrow. (私は明日8時に起きなければなりません。)

繰り返しになりますが、英文の基本構造は結論を最初に言ってから、必要な言葉や伝えたい言葉を後に足していく形態です。

不定詞は、この使い方の1つの究極の形かもしれません。使い勝手が良いので、いろいろな文章に登場すします。日本人の英語学習者にとっては、その自由度の高さが悩みなわけですけどね。それでは、不定詞を学校でよく学ぶ形ごとに説明をしていきたいと思います。

不定詞の3用法

不定詞の形

to +動詞の原形

toの後ろに動詞の原形が入っていれば、それは不定詞です。もしtoの後ろが名詞なら、それは不定詞ではなく、「~へ」(行き先)などを表す前置詞になります。不定詞かどうかを見極めるためには、toの後ろの言葉が動詞かそうでないかを見極める必要があります。

ちなみに、「不定詞」という名前は、色々な用法があって品詞が定まっていないから、「定まっていない言葉→不定詞」なのでしょう。

副詞的用法(~するために、~して)

to +動詞の原形(〜するために)

I use a computer to play video games

(私はテレビゲームをするためにコンピューターを使います。)

このようにto+動詞の原形で「~するために」という意味になります。しかしここで重要なのは「~するために」という言葉を加えて訳すことではありません。結論が先、理由が後という順番になっているということです。まず最初に「私はコンピューターを使う」と言っています。その後で「どうして?」の部分が続くのです。このように後付けするのが不定詞の基本です。

感情を表す言葉(happy,sadなど)の後に「to+動詞の原形」(意味:~して)

I’m glad to meet you(私はあなたに会えて嬉しいです)

このように習い、このように訳します。

でも、ここでも重要なのは「~して」という言葉を加えて訳すことではありません。

先程の例文と比較してみましょう。

どちらも不定詞の前までの文章を訳してみると、このようになります。

私はコンピューターを使います(I use a computer)

私は嬉しいです(I’m glad )

特に興味がなければ、このままスルーして「あーそうですか」で済む文章です。でも「コンピューターを使うこと」や「嬉しいこと」が「どうしてコンピュータを使うのか?」「どうして嬉しいのか?」を聞きたくなる時ありますよね。それを後から付け加えるのが不定詞の文章です。ですから、「どうして?」を補って、その後に「to+動詞の原形」以降を訳してみると文章構造が分かりやすいです。

| 私はコンピューターを使います。 I use a computer |

| (どうして?)テレビゲームをするから。 to play video games |

合わせて一文にすると

「私はテレビゲームをするからコンピューターを使います。」

この訳で十分通じます。必ずしも「~するために」という「公式」にとらわれなくても良いのです。

| 私は嬉しいです。 I’m glad |

| (どうして?)あなたに会えたから to meet you |

合わせて一文にすると

「私はあなたに会えたから嬉しいです。」

このように訳しても十分通じます。「~して」という語尾を必ずしも使わなくても良いのです。

公式のような言葉を加えて訳すが重要ではないのです。

もちろん、「~するために」「~して」と訳した方が訳としては綺麗かもしれませんが、きれいな訳し方を追いかけて、意味が分からなくなってしまっては元も子もありません。

「こういうニュアンスのことを言っているんだな」と捉えることが重要です。

また、文の作り方が全く同じだということに気付くと思います。このように使うのが不定詞です。

最初に結論を言ってしまい、理由を後付けする。

不定詞の他の用法でも基本的には変わりません。次の用法見てみましょう。

I go to the park to practice hard.

形容詞的用法(~すべき、~するための)

I want a book to read.(私は読むべき本が欲しいです。)

I’ll give you something to drink.(私はあなたに何か飲むためのものを与えるだろう。)

わざと直訳にしてみました。

名詞(物の名前) +to+動詞の原形(~するための、~すべき)

このように訳すように教えられます。名詞の後ろに置き、その名詞を修飾するから形容詞的用法なんだと説明されたりします。

でも、ここでも「~するための」「~すべき」という言葉を加えて訳すことが重要なのではありません。

先程と同じように、不定詞の前までを訳してみましょう。

私は本を欲している(I want a book)

私はあなたに何かを与えるでしょう(I’ll give you something )

「欲する(ほっする)」って普通言わないよ!…と思ったかもしれませんね。

普段は、「wantの意味は『欲しい』だけど、want toは『したい』という意味になるよ」と説明していますが、「want」の英語の感覚を日本語で解釈するときには、wantは「欲しい」と訳すよりも「欲する」と訳した方が分かりやすいです。そうすれば「want」と「want to」の意味をわざわざ分けて覚えなくてもどちらにも通用します。堅苦しい表現ですけどね(笑)。ですので、ここではあえて「欲する」を使います。

この場合も、話に全く興味がなければ、「あっそう」で流してもかまわないレベルです。でも興味があれば「どんな本?」「何かって何?」と、聞きたくなりますよね。そこで、その後ろに「to+動詞の原形」を入れて説明をしているのです。

| 私は本を欲している I want a book |

| (どんな本?)読むやつ to read |

合わせると「私は読む本が欲している」となります。

あとはこれを普通の表現に直して「私は読む本が欲しい」とすれば、日本語訳としてはこれで十分です。

| 私はあなたに何かを与えるでしょう I’ll give you something |

| (どんなもの?)飲むやつ to drink |

合わせると「私はあなたに何か飲むやつを与えるでしょう。」

「やつ」という表現は微妙ですが、それでも通じますし、自分の中で意味は十分理解できていると思います。答えなどを書くときに良い表現を考えて解答すれば良いのです。

飲むやつ→飲み物

「私はあなたに何か飲み物を与えるでしょう」

これで完璧です。

「~するための」「~すべき」にとらわれる必要はありません。

また、文章的に見てみても、副詞的用法も形容詞的用法もパターンがまったく変わらないことが分かります。

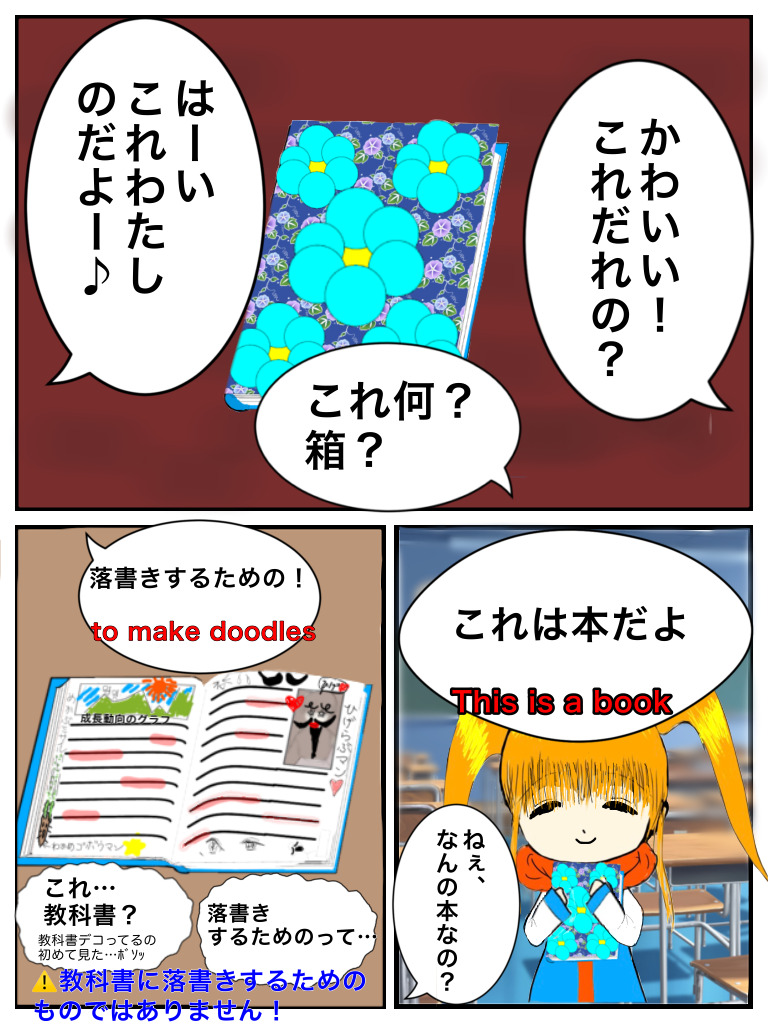

This is a book to make doodles.

※make doodles=らくがきをする

名詞的用法(〜すること)

I like to go shopping(私は買い物に行くことが好きです)

I want to write a letter(私は手紙を書くことを欲しています)

今ままでと同じように不定詞の前まで訳してみましょう。

私は好きだ(I like)

私は欲する(I want)

他の用法の時は、興味がなければ流しても大丈夫なレベルでしたが、この文章の場合はさすがに気になりすぎます。「私は好きだ」と言われたら、「何を?」って聞きたくなりますね(もしかしたら自分のことを好きなの?って思ったりして(笑))。「私は欲する」と言われたら、「何を?」って聞きたくなりますよね。そこで、「何をすること」が好きなのか、「何をすること」を欲するのか、を後付けして説明するのが不定詞です。

| 私は好きだ I like |

| (何を?)買い物に行くこと to go shopping |

合わせると「私は買い物に行くことが好きだ」となります。この場合は自然に「~すること」の形で訳せちゃいます。

あとは普段の表現に言い換えて、「私は買い物に行くのが好きだ」としてもOKですね。

| 私は欲する I want |

| (何を?)手紙を書くこと to write a letter |

合わせて一文にすると

「私は手紙を書くことを欲する」

何時代?というような和訳ですね。でも意味は理解できると思います。

普通に言えば、「私は手紙を書きたい」となります。

I want to be a figure like a model.

※figure=体型 like=~のような model=モデル

不定詞の文章の訳し方まとめ

確かに、日本語で訳すと各用法ごとの語尾を加えて訳せばすんなり訳せるかもしれません。

しかしそれでは「この文章は何用法なのか?」と考えないと訳せなくなってしまいます。

そう考える必要はありません。

一部にしろ全部にしろ、前の文章に説明を加えるのが不定詞の役割です。

不定詞の前の文と不定詞以降をそれぞれ訳して、何を言っている文章なのかを考えれば、自然とつなぎの言葉は出てきます。その方が不定詞とはどのような文章なのか?という全体像が分かりやすくなります。そして、このように考えれば、英語の文章を書く場合、考え方はどれも同じだということに気付けます。

どの用法であろうが、結論を先に言って、言いたいことや必要事項を後付けする。

そしてその後付けしたいことが「~する」という動詞の形になるときに、不定詞は使われるということです。

名詞的用法だの、形容詞的用法だの、副詞的用法だの、文法解釈としては重要かもしれませんが、実際「言葉」として使う分にはあまり関係ないのです。日本語を使う時だった「これは副詞だから」などと考えて文章を読んだり書いたりしませんよね?それと同じです。

どう使うのか?その使い方が分かればそれで良いのです。

ちょっと例外:名詞的用法②

ただ、ここで1つ例外があるので、それの紹介をします

To play basketball is fun.(バスケットボールをすることは楽しいです)

不定詞から始まる文章があります。これは今までのような「前の文章の後付け」ではありません。しかしこれを…

I like to play basketball.(私はバスケットボールをすることが好きです)

Is it fun?(それ(バスケットボールをすること)は楽しい?)

Yes. To play basketball is fun.(はい。バスケットボールをすることは楽しいです。)

このようなやりとりで考えると、主語が「To play basketball 」と不定詞になっていても、違和感のない自然な流れになっています。こう考えると、不定詞で始まる文章も普通にアリだな、と思えます。

つまり、不定詞は、基本的には後付けの文章だけれども、主語として使うパターンもあるんだなと考えておけば良い、ということですね。

さっくり不定詞の文の作り方

①英作文はいつでも最初に「主語」と「述語」を見極める!

②「なんで?」「何を?」などの説明になる文(不定詞以降になる部分)を見つける

③②の部分を置いておき、それ以外で文を組み立てる

④最後に②の不定詞部分を加える

手順的にはこのような感じです。和訳するときのの逆回しですね。実際やってみましょう。

1,彼女はケーキを作りはじめた

| ①主語・述語 | 彼女は・はじめた she ・began |

| ②なんで?何を?の部分 | ケーキを作り make a cake |

| ③②以外の組み立て | she began |

| ④不定詞部分を加える (to+動詞の原形) | she began to make a cake. |

2,私はあなたを手伝う時間がある。

| ①主語・述語 | 私は・ある(持っている) I ・have |

| ②なんで?何を?の部分 | あなたを手伝う help you |

| ③②以外の組み立て | I have time |

| ④不定詞部分を加える (to+動詞の原形) | I have time to help you. |

3,私たちはサッカーの試合を見るためにそこへ行った。

| ①主語・述語 | 私たちは・行った We ・went |

| ②なんで?何を?の部分 | サッカーの試合を見るために watch the soccer game |

| ③②以外の組み立て | We went there |

| ④不定詞部分を加える (to+動詞の原形) | We went there to watch the soccer game. |

こんな感じで組み立てられます。不定詞の文は述語以外に「動詞っぽい表現」のところがありますので、そこを見つけるのがポイントです。

最後に

不定詞は、高校生になるとさらに訳し方は増えます。しかし、「動詞的な意味で前の文章を補足する役割である」という認識で考えれば、まったく同じように使うことができます。

「用法がいっぱいあって混乱する」そう思われがちな文法ですが、要点を押さえておけば英作文を作る時にも強い味方になってくれる便利なヤツなです!感覚に慣れて「不定詞マスター」を目指しましょう!

コメント